Roman Polanski sembra riprendere la grande lezione del Roberto Rossellini de “La presa del potere di Luigi XVI”, “Cartesio”, “Blaise Pascal”, incentrata, come è noto, su una idea di cinema inteso come formidabile mezzo didattico. Ne deriva un film dalla struttura splendidamente classica e dominata da una precisione filologica: da un lato una successione di date, informazioni e documenti dell’affaire Dreyfus, dall’altro la volontà di conservare nei confronti delle fonti pittoriche una rigorosissima attitudine all’adesione storica, fino a sentire l’esigenza di replicare le modalità di visione della fine dell’Ottocento. Nel film è presente tutto l’immaginario impressionista da Renoir a Manet a Caillebotte. Ma la grande cultura visiva non si limita alla parte scenografico-luministica: la definizione delle immagini mira a conferire agli esterni un tono autentico, ammorbidendone le prospettive, mentre infonde agli interni un respiro claustrofobico, spietato e gerarchico, capace di immergere lo spettatore nel clima della vicenda e degli avvenimenti che interessano i singoli personaggi. Ma Polanski non fa riferimento soltanto alla grande arte, ma anche a quella, per così dire popolare.

Due esempi, tra i tanti. Il primo è relativo all’incipit del film. È ispirato ad una illustrazione d’epoca, a firma di Henri Meyer per “Le petit journal”. Si tratta della splendida e terribile scena della degradazione di Dreyfus, dove il simbolo della modernità, la Tour Eiffel, da poco inaugurata, fa da sfondo, come un monolito kubrickiano, alla distruzione di un uomo, per opera di un veleno antisemita, destinato a generare ulteriori e più vaste tragedie. Tutto però già visto: nel corso della cerimonia un alto papavero dell’esercito dice all’altro: «I romani davano i cristiani in pasto alle belve, noi diamo gli ebrei in pasto alla folla». Il secondo rinvia invece alla preistoria del cinema, ad una sorta di documento d’epoca (Méliès dedicò all’Affaire una decina di brevi instant movies): è la sequenza seppiata di Dreyfus prigioniero nell’isola del Diavolo. Del resto, l’antinomia vero-falso, originale-copia è alla base di tutto il film, come evidenziano dallo scambio di battute tra Il colonnello Picquart e l’investigatore della sûreté nello statuario del Louvre: «Apollo… è greca?» «No, è una copia romana, l’originale è perduto» «Ah, è un falso, allora» «No, è una copia dell’originale».

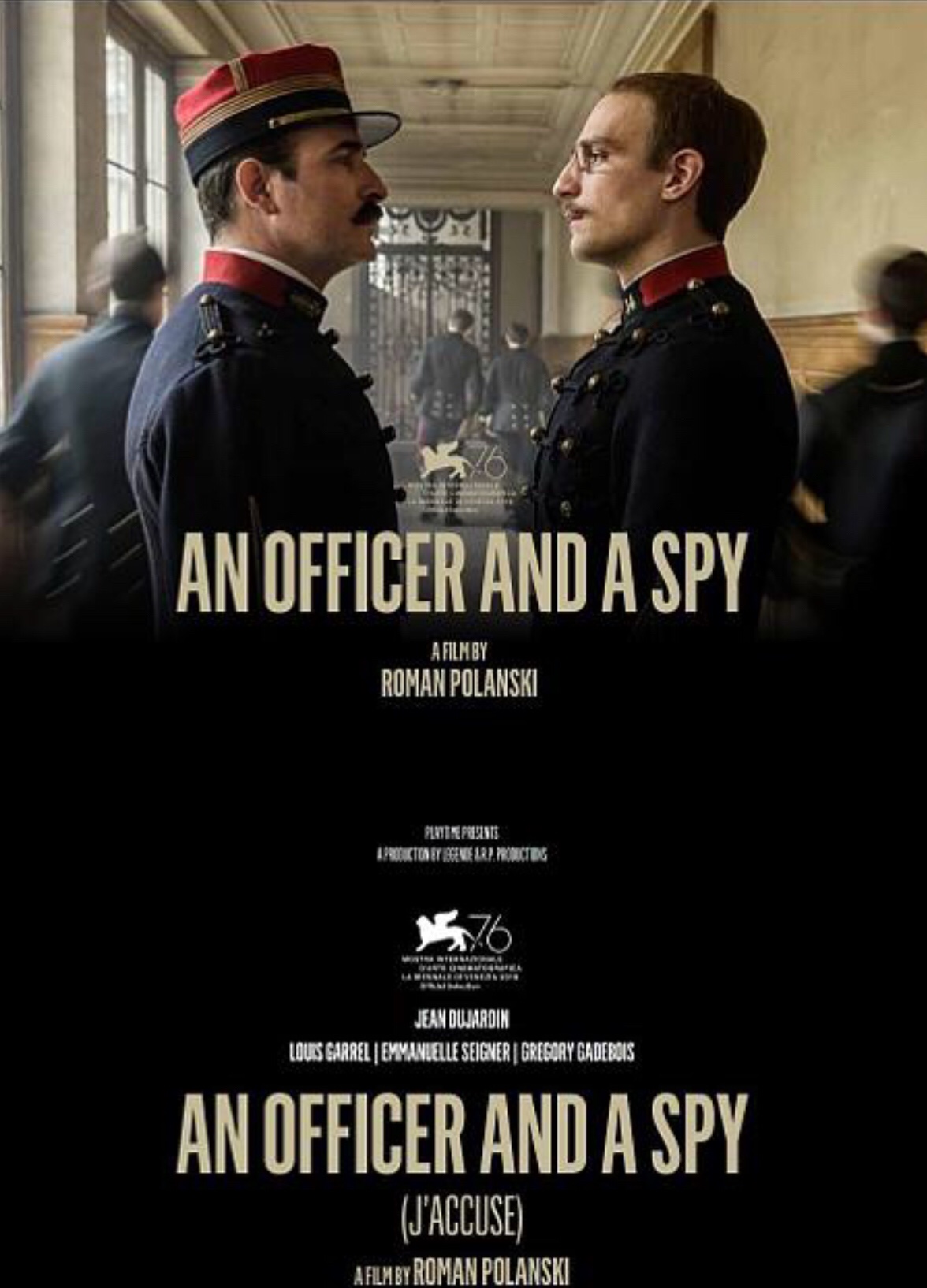

Sebbene il titolo originale del film, “J’accuse”, richiami il celebre pamphlet di Émile Zola, che segna il momento di ingresso degli intellettuali nel dibattito pubblico mass-mediale, almeno come lo intendiamo oggi, Polanski evita qualsiasi sovrapposizione tra la sua vicenda personale e quella raccontata nel film. Non a caso, sceglie il punto di vista del colonnello Picquart, promosso alla direzione dei servizi segreti proprio a seguito della condanna di Dreyfus. Picquart non è molto diverso per modo di pensare e per estrazione sociale, dai suoi avversari, usa i loro stessi mezzi, la sua lotta per la verità è mossa dall’ambizione personale. Infatti, divenuto ministro, non riconoscerà al riabilitato Dreyfus, il grado di tenente colonnello che gli spetta. Il suo leader di partito, nonché capo di governo, l’ultrareazionario Clemencau, sarà poi responsabile degli eccidi di sindacalisti e socialisti.

Un film perfetto. Onore a Luca Barbareschi, che ha partecipato alla sua produzione.